# 113 / 221

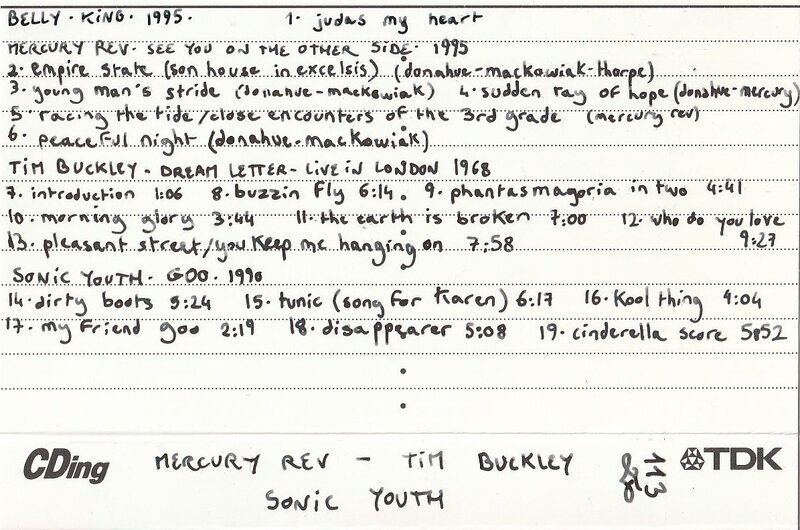

Comme tout le monde ou presque, j’ai entendu parler de Mercury Rev au moment de la sortie de Deserter’s Songs, en 1998. Mais il devait être fort prisé à la médiathèque, aussi commençais-je ma découverte du groupe par l’album d’avant, See you on the Other Side, paru en 1995. Pas forcément le mieux pour appréhender la musique du groupe, puisque c’est justement le disque qui fait la transition entre les deux périodes de Mercury Rev, celle psyche noise des premières années, et la pop alternative onirique développée à partir de Deserter’s Songs. David Baker parti, c’est Jonathan Donahue qui récupère l’ensemble du chant, souvent noyé dans la masse sonore de titres encore bien chargés. Mais « Racing the Tide » fait exception, et laisse entrevoir ce que sera l’identité de Mercury Rev par la suite, avec un long développement plus tranquille et la basse bien ronde de Dave Fridmann qui charpente le tout. L’autre morceau marquant du disque, l’introductif « Empire State », regarde plus vers le passé, avec ses boucles psyché répétées inlassablement sur lesquelles viennent se greffer des passages de guitare bien noise et des cuivres free jazz. 8 minutes psychédéliques stupéfiantes, si j’ose dire. Entre ces deux repères musico-temporels, se baladent des chansons assez variées. Du garage (psyche, évidemment) pour l’expéditif « Young Man’s Stride », un machin champêtre avec flutiaux (1) qui vire au drame saturé et s’écrase en free sax démoniaque (« Sudden Ray of Hope »), et une fin apaisée aux allures de musique de film romantique. Bien qu’un peu dispersé, comme tout album de transition qui se respecte, See you on the Other Side est un album bien plus intéressant que dans mon souvenir, qui montre l’expérience du groupe, solide malgré la défection d’un de ses fondateurs, et laisse supposer un avenir pérenne dans les milieux du rock alternatif underground pour Mercury Rev. Pas de quoi envisager, cependant, le triomphe à venir.

(1) Autre caractéristique du groupe que d’accueillir une flutiste à temps complet, Suzan Thorpe, dont l’importance déclinera au fil des parutions jusqu’à son départ, après All is Dream

Comme tous les gens de ma génération ou presque, j’ai entendu parler de Tim Buckley via son fiston, qu’on saoulait d’ailleurs régulièrement en interview avec le prétendu héritage d’un père qu’il n’avait que peu connu, et avec qui il partagerait au moins le fait de connaitre une mort tragique et prématurée. Je me souviens aussi que Goodbye and Hello faisait partie d’un Top des 100 albums à posséder sorti en hors-série par Rock N Folk qui me servit régulièrement de guide. Mais pour je ne sais quelle raison, ce n’est pas ce disque de Tim Buckley (le deuxième, et je crois le plus connu) que j’empruntais à la médiathèque, mais un double album live enregistré en 1968 à Londres, soit un an après Goodbye and Hello dont il reprend pas mal de chansons dans la setlist. Je ne sais pas si un live est la meilleure façon d’appréhender la musique de Tim Buckley, il semble s’y livrer à pas mal d’improvisation, mais après tout peut être est ce justement cela qui le consacra comme un songwritter influent et souvent qualifié de génial (plutôt après sa mort, d’après ce que j’ai compris). L’exercice de la chronique est difficile car, comme le lecteur l’a déjà compris, je connais très mal Tim Buckley, seul ce Dream Letter apparaissant dans mes cassettes, et encore dispersé sur 3 d’entre elles. Sur ce live, il joue soit seul à la guitare folk, soit accompagné d’un groupe : guitare, basse, pas de batterie mais un vibraphone qui donne à certains passages des accents très jazzy (« Who do you Love »). Mais c’est surtout le chant qui s’impose, parfois dans un style folk conventionnel mais aussi dans des envolées qu’on ressent souvent comme improvisées. Ce mélange de folk, blues, rock psyche (Ryley Walker y a surement puisé quelque inspiration) est parfois dur à suivre mais assez fascinant. Suffisamment pour que j’enregistre ce long disque quasiment intégralement. Nous verrons la suite aux prochains épisodes…

Goo est, je crois, l’un des albums les plus populaires de Sonic Youth. Je me suis toujours demandé dans quelle mesure cela était dû à l’inoubliable pochette de Raymond Pettibon, parmi les plus cultes du rock. Goo est un très bon disque, mais il me semble moins aventureux que les deux illustres qui l’encadrent, Daydream Nation sorti 2 ans avant et Dirty deux ans après. On est sur du rock alternatif pied au plancher (sauf « Disappear » qui commence plus tranquillement mais ne peut s’empêcher de se payer une terrible accélération), habillé à la sauce Sonic Youth, qui est alors au sommet de son art dans ce style. Le résultat c’est que Goo contient quelques bons gros tubes, au premier rang desquels « Kool Thing », soit l’une de mes chansons préférées du combo New Yorkais. Il faut dire que mon oreille de batteur frémis à l’écoute d’un Steve Shelley faramineux, répondant avec forces roulements au chant sexy de Kim Gordon. C’est d’ailleurs par sa voix que celle-ci s’impose sur cet album, même si sa basse fait quelques merveilles, notamment sur « Cinderella’s Big Score », unique morceau à tiroirs de Goo (du moins sa part retenue sur cette cassette). Quant aux guitares de Lee Ranaldo et Thurston Moore, leur mélange entre lits de larsen et arpèges distordus forment toute l’originalité et le son du groupe. Du classique (dans les deux sens du terme) « Dirty Boots » à « My Friend Goo » et son amusant dialogue de couple (à la ville comme à la scène) au refrain, rien à jeter dans cette moitié d’album dont nous découvrirons deux derniers extraits cassette suivante.

/image%2F0404514%2F20240508%2Fob_425eca_r-383383-1292805893.jpg)

/image%2F0404514%2F20240427%2Fob_cff8bf_img-20240425-203912.jpg)

/image%2F0404514%2F20240411%2Fob_806baa_r-182893-1159472297.jpg)

/image%2F0404514%2F20240404%2Fob_39b7bd_r-3115901-1375638245-9524.jpg)