# 191 / 221

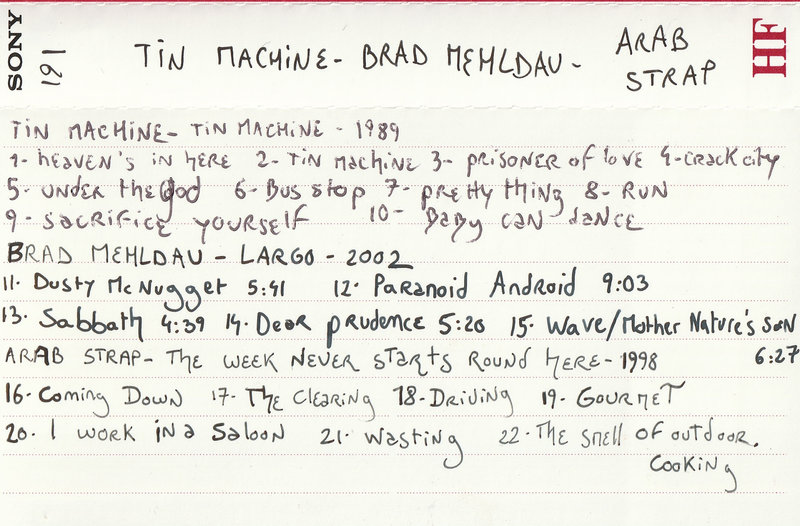

Fin des années 80, David Bowie n’a jamais été aussi connu, grâce à Let’s Dance, mais il vient de sortir deux disques dramatiquement nuls : c’est la merde. Dans ce qui ressemble à une tentative désespérée pour se faire oublier, il crée un groupe avec son nouveau pote guitariste, Reeves Gabrels (remplaçant l’incroyable Carlos Alomar) et les redoutables frères Sales, paire rythmique connue pour avoir longtemps soutenu Iggy Pop. Le groupe Tin Machine fera donc la difficile transition dans la discographie de Bowie entre les 80’s et les 90’s, ce premier album qui nous occupe étant sorti en 1989, le second en 1991. D’emblée « Heaven’s in Here » annonce la couleur, si le blues ou le rock n’roll restent très prégnants c’est le hard rock qui a le dernier mot. Bowie se planque derrière les branlages de manche de Gabrels, même si au détour de certains refrains ou mélodies son naturel de charismatique chanteur reprend inexorablement le dessus. Globalement, quand le groupe fait simple les chansons sont efficaces (« Crack City » qui est une sorte de « Wild Thing » revisitée ou « Under the Dog » et son riff éculé), quand les compos se complexifient on n’y comprend plus rien (« Prisoner of Love »). Ecartelé entre le punk, le hard, le rockabilly ou le classic rock 80’s à la Bruce Springsteen («Run »), Tin Machine n’est donc pas vraiment convainquant mais a l’immense mérite d’être une récréation carrément respectable si on la compare au navrant Never Let me Down qui lui précède. Bien que le Tin Machine II soit dans mon souvenir beaucoup moins intéressant et que Bowie ait mis rapidement fin au groupe (n’interprétant quasi jamais plus ses titres sur scène par la suite), on décèle dans ce premier album les prémices de ce qui sera la résurrection magistrale de Bowie, mon cher Outside trempé dans l’indus. Et la première pierre d’une riche collaboration avec Reeves Gabrels, jusqu’à ce qu’une nouvelle page s’écrive à l’aube de la décennie suivante.

En 2002, Radiohead est au sommet de sa gloire. Le groupe a achevé de se mettre dans la poche tous les intellos plus ou moins sensibles au rock tant que ça tache pas trop en publiant Kid A et Amnesiac, portes ouvertes vers de multiples styles (dont évidemment l’electro). Thom Yorke balance des rythmiques tarabiscotées sur ses claviers sans qu’il n’y paraisse, Johnny Greenwood apprend les Ondes Martenot, « Creep » est banni des mémoires. Leur parole est d’Evangile, des inconnus ou des oubliés voient les projecteurs braqués sur eux à la moindre citation du prophète borgne. Ils sont nombreux à vouloir profiter de la manne, et on ne compte plus les reprises, les projets hommage, les revisites (le pianiste classique Christopher O’Riley sort deux disques complets en 2003 et 2005, réinterprétant 29 titres du groupe). Et donc Brad Mehldau, seul jazzman (pianiste aussi) à avoir réussi à franchir les portes de mon blog en raison de son arrangement de « Paranoid Android » sur l’album Largo. N’y connaissant rien, j’ignore le degré d’opportunisme du père Brad avec cette reprise, quoi qu’il en soit cela a fonctionné dans mon cas puisqu’il figure en cette rubrique, bien que très partiellement puisque je ne retenais que les reprises figurant sur l’album, à l’exception de la compo « Dusty McNugget » qui se révèlera finalement le seul titre respectable du lot. Pour « Paranoid Android », morceau de Radiohead qui se prête assez bien à l’exercice, la mélodie de chant interprétée note à note au piano ruine tous les efforts du jazz feutré en fond sonore, tandis que la célèbre accélération voit les grosses guitares remplacées par des dissonances au piano s’éloignant de plus en plus de la version originale, justifiant mieux l’écoute pour qui apprécie le style. « Dear Prudence » personnifie à elle seule mon aversion pour le jazz : Brad Mehldau réussi à transformer mon morceau préféré des Beatles, sans doute l’un des plus émouvants, en machin tout lisse au groove de bar d’hôtel. La conclusion se fait sur une version épileptique bourrée de vibraphone de « Mother Nature’s Son » : inutile de dire combien c’est affreux. Bref, on ne m’y reprendra plus…

La légende dit que la fille de John Peel s’était entichée de « the First Big Weekend », qu’elle écoutait en boucle sur la radio locale au point de convaincre son paternel d’adouber le duo de branleurs à peine sortis de l’adolescence à l’origine de ce hit technoïde chaud et alcoolisé. Ainsi Arab Strap aura grandi très vite, et cela se sent sur ce premier album, assez inégal et au style pas encore tout à fait construit. Si une moitié de chansons sont dispensables (riffs ultra répétitifs, country folk bancale ou bidouillages un peu trop cheap), les autres présagent déjà d’un talent peu commun. Commençant sur une touche post rock évoquant sacrément Slint (« Coming Down »), the Week Never Starts Roud Here va ensuite régulièrement proposer des chansons où la formule inédite d’Arab Strap est déjà en place : tempo lents, batterie lourde, arpèges fragiles et magnifiques et chant marmonnant une frustration sexuelle et sentimentale noyée dans une bonne dose d’alcool. « Gourmet », « Kate Moss », « Phone me Tonight », « Blood », autant de titres qui ne tombèrent pas dans l’oreille d’un sourd chez le label écossais Chemikal Underground lorsque nos compère balancèrent quelques cassettes démos à la ronde. Succès rapide donc, mais inévitable : même dans ses errements the Week Never Starts Roud Here transpirait la personnalité inimitable du groupe. Personne n’a jamais repris le créneau, si ce n’est eux même avec leur retour fracassant il y a deux ans avec le génial As Days Get Dark.

/image%2F0404514%2F20240508%2Fob_425eca_r-383383-1292805893.jpg)

/image%2F0404514%2F20240427%2Fob_cff8bf_img-20240425-203912.jpg)

/image%2F0404514%2F20240411%2Fob_806baa_r-182893-1159472297.jpg)

/image%2F0404514%2F20240404%2Fob_39b7bd_r-3115901-1375638245-9524.jpg)